Points clés

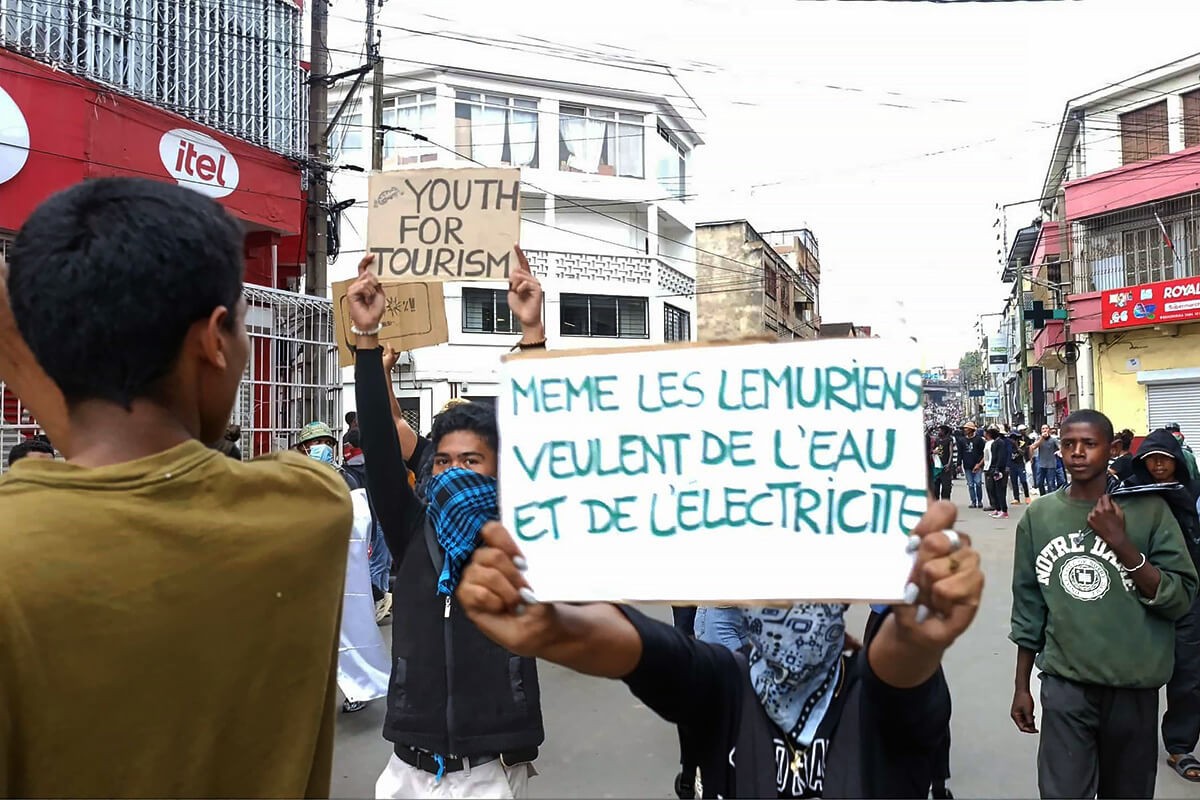

- Des manifestations menées par la génération Z de Madagascar ont éclaté dans tout le pays pour dénoncer les pénuries d'eau, les coupures d'électricité et l'aggravation de la pauvreté.

- L'évêque méthodiste João Sambo a appelé toutes les congrégations de la région épiscopale à prier pour la paix et la réconciliation nationale.

- L'Église Méthodiste Unie de Madagascar, par l'intermédiaire de congrégations locales telles que celle d'Ambodifasika, répond à la crise par la prière et des actes de compassion.

L'Église Méthodiste Unie appelle à la prière et à la compassion face aux bouleversements politiques et sociaux à Madagascar.

Depuis le 25 septembre, des manifestations massives, menées principalement par la génération Z, ont secoué la capitale et les grandes villes du pays. Ce qui a commencé comme une indignation face aux coupures constantes d'électricité et d'eau s'est transformé en un mouvement national dénonçant la corruption, la pauvreté et l'injustice sociale.

Le président Andry Rajoelina a fui le pays au cours du week-end après que des membres d'une unité militaire d'élite se sont joints à la manifestation. Le 13 octobre, le Parlement a annoncé qu'il avait destitué le président, et les chefs militaires ont déclaré qu'ils avaient pris le pouvoir et qu'un nouveau gouvernement civil serait formé.

L'Église Méthodiste Unie a appelé à la prière, à la solidarité et à l'action fidèle. L'évêque João Sambo, dont le diocèse comprend Madagascar, le Mozambique, l'Afrique du Sud et l'Eswatini, a publié une lettre exhortant tous les Méthodistes Unis à porter le peuple malgache devant Dieu.

L'héritage wesleyen des méthodistes appelle à combiner la piété personnelle avec la sainteté sociale, et à devenir des agents de transformation au milieu de la souffrance, a déclaré l'évêque. Il a cité Matthieu 5:9 : « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. »

Sambo a encouragé les congrégations à incarner les principes de foi et de justice qui définissent le témoignage méthodiste :

- Prendre soin des pauvres, des veuves et des orphelins, comme le recommande Jacques 1:27, faisant de l'Église un refuge pour les personnes les plus touchées par l'instabilité.

- Intercéder pour les dirigeants nationaux, conformément à 1 Timothée 2:1-2, en priant pour la paix, la sagesse et la réconciliation.

« Que vos congrégations soient des havres d'espoir et de soutien pour ceux qui sont les plus touchés par l'instabilité », a déclaré l'évêque. « Que vos actions reflètent l'amour du Christ, en promouvant la justice, la réconciliation et la paix. »

En réponse à l'appel de l'évêque, l'Église Méthodiste Unie de Madagascar mobilise des rassemblements de prière et des efforts de soutien communautaire.

À l'Église Méthodiste Unie d'Ambodifasika, le Missionnaire Méthodiste Unie à Madagascar, le révérend Eric Kalumba Nkulu, a exprimé la profonde préoccupation et la compassion de l'Église pour la population.

« Nous avons constaté que la situation ici n'est pas bonne », a déclaré Kalumba. « Nous traversons une période difficile, d'autant plus qu'il y a des pertes humaines, des pertes matérielles, des maisons et tout le reste. ... L'Église Méthodiste de Madagascar n'a pas jugé bon de rester silencieuse.

Nous avons pensé à prier pour tout le pays, a-t-il déclaré, car cette situation ne touche pas seulement la capitale. Elle touche toutes les régions du pays. ... C'est pourquoi nous pouvons prier pour Madagascar. ... C'est notre contribution, notre participation, en cette période difficile. »

À travers le pays, les croyants Méthodistes Unis se réunissent en petits groupes pour intercéder en faveur de la paix et des familles touchées par les troubles, montrant que la foi peut encore être une lumière dans les moments sombres.

Malgré ses richesses naturelles abondantes, Madagascar reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Citant la Banque mondiale, l'Associated Press a rapporté que ce pays de 31 millions d'habitants a un taux de pauvreté d'environ 75 %.

Les infrastructures publiques, déjà fragiles, n'ont pas suivi le rythme de la croissance démographique. Dans certaines parties d'Antananarivo, les habitants vivent sans eau courante depuis plus de six mois, tandis que les coupures d'électricité durent régulièrement plus de huit heures par jour. Dans les quartiers pauvres de la capitale, les gens font la queue dès 2 heures du matin, un jerrican jaune à la main, dans l'espoir de récupérer quelques litres d'eau.

Les manifestants brandissaient des pancartes avec un message désespéré : « Donnez-nous de l'eau, nous sentons mauvais ! »

La JIRAMA, la compagnie publique d'eau et d'électricité, attribue cette situation à la vétusté des infrastructures, à la baisse du niveau des barrages et à l'impact du changement climatique. Mais pour une grande partie de la population, ces explications ne sont plus valables.

Le mouvement a commencé lorsque deux membres du conseil municipal, Clémence Raharinirina et Baba Rakotoarisoa, ont appelé à une marche pacifique pour protester contre les coupures d'électricité. Le point de rassemblement était le jardin Ambohijatovo, également connu sous le nom de Place de la Démocratie, un lieu historique et symbolique d'expression politique à Madagascar.

Le 25 septembre, des milliers de jeunes – étudiants, travailleurs et chômeurs – ont envahi les rues d'Antananarivo. Cependant, la manifestation, jugée non autorisée par les autorités, a été violemment dispersée par les forces de sécurité. Les gaz lacrymogènes et les tirs d'avertissement ont plongé la manifestation dans le chaos.

« Nous exprimons simplement notre frustration, et ils répondent par des gaz lacrymogènes. Nous demandons de l'eau et de l'électricité, ce sont des droits humains fondamentaux », a déclaré une jeune femme qui a participé à la manifestation à Antananarivo.

Selon les premiers rapports des Nations unies, au moins 22 personnes ont perdu la vie, un chiffre contesté par le gouvernement.

S'abonner à notre bulletin d'information électronique (en anglais)

Connue sous le nom de « génération Z », cette génération née entre 1997 et 2012 est devenue la voix d'une nation épuisée.

« Nous ne vivons plus, nous survivons. Pas d'eau, pas d'électricité, des soins de santé inabordables, et après l'université, le chômage nous attend », explique Mialy Rakotozafy, étudiante à Antananarivo.

« Il est incroyable qu'en 2025, dans une université publique, nous devions encore payer pour utiliser les toilettes », ajoute Mirana Rakotoarisoa, une autre manifestante.

La manifestation de la génération Z du 25 septembre a été suivie d'incendies criminels visant les domiciles de plusieurs personnalités politiques, dont trois appartenant à l' , deux députés et un sénateur liés au parti au pouvoir, ainsi que de pillages dans plusieurs grands magasins de la capitale.

Selon les médias locaux, les pertes dans la région d'Analamanga sont estimées à plus de 38 millions de dollars, et près de 1 900 emplois sont désormais menacés.

Les membres du mouvement Génération Z ont nié toute implication dans les actes de vandalisme et ont insisté sur le fait qu'ils utilisaient des méthodes de protestation pacifiques. Le mouvement s'est étendu aux six capitales provinciales, unissant les jeunes, les parents et les travailleurs dans une revendication commune pour le droit de vivre dans la dignité.

Sous la pression croissante, Rajoelina, qui est arrivé au pouvoir après le coup d'État de 2009 et a été réélu en 2023, a annoncé la dissolution de son gouvernement et appelé à un dialogue national. Mais les manifestants ont exigé sa démission, et non des négociations.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, les dirigeants du mouvement Gen Z ont déclaré : « Pas de dialogue avec le président. Nous exigeons sa démission. »

Rakotoarivony est chargé de communication pour le champ missionnaire de Madagascar de l'Église Méthodiste Unie.

Contact pour les médias : Julie Dwyer, rédactrice en chef, [email protected] ou 615-742-5469. Pour en savoir plus sur l'actualité de l'Église Méthodiste Unie, abonnez-vous gratuitement aux résumés de UM News.